刘海粟1979年访谈首次公布 披露与徐悲鸿纷争原由

1979年刘海粟接受了香港学者高美庆的采访。谈话中涉及了他的成长经历,在上海学习和办学经过,在欧洲讲学情况等,非常珍贵。澎湃新闻经授权首次发表这一对谈。

1979年8月3日,艺术大家刘海粟在夫人夏伊乔的陪伴下,在和平宾馆接受了香港学者高美庆的采访。约10天前刘海粟绘画展览刚刚在中国美术馆落下帷幕,这是刘海粟“文革”后在国内举办的第一次个人画展。可惜,高美庆抵达时展览已经结束,只是看到了几幅作品而已。学者高美庆的研究方向主要是中国近现代美术史和美术教育。此次采访的内容也主要集中在刘海粟民国时期的艺术活动和上海美专办学。

这次对谈发生在“文革”刚刚结束的中国,刘海粟的许多观点和认识带有鲜明的时代政治特色。谈话中涉及了他的少年成长经历,在上海学习和办学的经过,尤其是对于与乌始光的交往,选址乍浦路的介绍,非常珍贵。第一次欧游,在德国柏林的讲学被描绘得十分生动,同时也在1970年代的语境中试图还原和表达他游欧时期的艺术观点。

由于时代久远、记忆偏差等原因,艺术家的个人回忆未必准确,但这仍然基本记录了历史信息,也是他在回忆中重构自我的努力。

少年成长经历

高美庆:我研究的主题是20世纪初年,西洋艺术传到中国来的情形。所以希望能够听听您的经验之谈。特别是在20世纪初年的时候,大家在怎样的情况之下学习西洋画。同时,在中国发起新艺术运动所遭受的困难,特别是传统的画家对所谓新艺术家的批评或者反应是什么样的?

刘海粟:这要从我幼年时期讲起。我是江苏常州人。当时还是清末,处于封建势力统治时代。家庭是封建的,中国社会也是封建的,还完全没有经过民主。我就是这个时代中的一个人。常州家里是封建的,讲究念书,是书香之家。从小不到八九岁十岁,我就在家里念书。家里有书房,念的是四书五经。我从小念孔子的《论语》,对我的影响很大。小时候有一次读《论语》,读到孔子有一句“曲肱而枕之”,说明这个人在休息,很随意的状态。

过了两天又念了一句“割不正不食”。我的同学、姐妹都来自同一个刘姓家族,姑姑、姑母都在,他们没有想到什么。可是我怀疑了,就说这不是同一个人讲的,是两种完全不同的思想。我大胆,就问老师:“这不像孔夫子一个人说的话。曲肱而枕之,很随便。割不正不食,(很严谨)。性格不同嘛。”老师解释不了,于是拍台子说:“你不要瞎问”。

以前念书不用自由讨论,只要背,一般是不解释的。为什么我要讲这个,就是要说这是我学术思想要自由的起点。我们常州人讲究写字、画画。上午每天读书、背书,吃午饭以后休息一段时间,然后就写字,所以我从小就写书法。那个时候怎么写字呢?是印着写的。这个讲讲也是蛮有意思的。那时候还没有什么玻璃纸、拷贝纸,只有油竹纸,白的纸用油浸的。写的字嘛,是颜真卿、柳公权的帖。有时候我也提高一下,写篆书、金文。那时大约是光绪三十几年。篆书是印着写的。常州有恽南田,画花卉的。当时画牡丹花、菊花,稿子是印的、拷贝的,还不是临的。拿油纸印的、描的。

18岁的刘海粟

高美庆:那个时候您几岁?

刘海粟:那个时候还不到10岁,是9岁。小孩胆子大,我描得很快。我并不喜欢描,我的性格摆在这里。其他的姐妹姑母们描得很认真。我描好了就摆在那里,然后就乱涂乱画。老师最不欢喜我。他说:“你乱涂,不好好学。”我年轻的时候就很有自己的想法。那个时代没有办法,老师要按部成章,你稍微越出一点,画得不像就不对了。他屡次骂我,我很不高兴。

常州人有一个规矩,如果一个人不要他了,就放个炮仗弹了他。放学了,我讨厌他,急了,就买了两个鞭炮,噼里啪啦一放,弹了他。他就大兴问罪之师,质问我母亲。我是母亲最小的儿子,家中第九个孩子。我母亲是洪北江(洪亮吉)的孙女,她懂得诗书。每天书房念完书,吃完晚饭,我母亲就陪我玩一玩。那个时候没有什么电灯,只有风灯,点一支红烛,她就教我读诗书。她很爱我。老师去质问她后,就叫我不要到书房去念书了,去别的书院。那个时候还没有康有为变法,还没有正式学校。我是最小的一个,还扎着辫子进书院念书。书院里年纪大的有二十几岁、三十几岁,在那里读一些新的东西。这就是绳正书院。

高美庆:后来有许多文章写成“启正书院”,我想是写错了。

刘海粟:绳正书院是刘家办的,刘家是世家。康有为变法废科举了,所以家里办了这个学校,都是自己的子弟进去的。大概12岁的时候,在书院里我当场就写了一副对子“逢源会委、勇智宏辩”,是柳公权帖上的。那时我很顽皮,常常喜欢质问,提出问题来。其实现在讲起来是好的。那个时候是封建社会,要是你不守规矩要提出意见,就觉得是不合理的。为此我常常换学校,弄得我母亲很为难,因为她很爱我。我父亲很忠厚,母亲很爱我这个孩子。他们就教我洪北江的诗。罗慷烈也讲到我的诗有洪亮吉的味道,这是从小的影响。不过我不欢喜作这些诗。以前作诗讲究平仄,我不大欢喜,限制太严了。14岁的时候,母亲死了。她是最爱我的,最支持我的。

那个时候我有一个表妹姓杨,她也喜欢画。那个封建时代不敢谈什么爱,就是同情了,性格相通,但不敢讲。当时我父亲年纪大了,70岁了,我还只有16岁。他要我成亲,把他的心事了了。我跟我姐姐说想和杨表妹在一起。我姐姐说,保证你们在一起。我觉得很安慰。母亲死后,我想去上海求学。但上海没有熟人,又没到过上海,就去了一个画广告的叫背景画传习所。办学的人叫周湘,一个老画家,画的是水彩画。那个时候的上海都是河,还没有这种大马路,那时在八仙桥,旁边有一个小洋房,传习所就在里面。进去有二十几个人,我是里面最小一个,14岁。还有一个叫陈洪钧,他13岁,父亲是在招商局当总会计师。

高美庆:就是后来的陈抱一?

刘海粟:是的。老师坐在当中示范,我们小孩坐在边上,其他年纪大的坐在后面。老师画一阵,我就画一阵,就是临摹。背景画第一张画马路,两边树,有远近,讲透视。老师也是半路出家,稍微讲一点透视学。那些年级大的同学画不好就来看我画。其中一位叫乌始光,四十几岁。我那时不叫刘海粟,叫刘槃、刘季芳。乌始光懂点英文,从前在青年会讲英文的。乌始光很爱我,叫我季芳,领我出去。他住在虹口。八仙桥离虹口很远的。当时虹口都是日本人。他请我去吃外国菜,以前叫番菜,五毛钱一客。当时物价便宜,吃得很好。

那时常常到虹口去。我画了画,他总是拿回去挂在家里。他欢喜画,但画不好。我们很有感情。最后半年不到我就回去了。回去只能自己用功。16岁时结婚。这是封建婚姻。结婚对象不是我表妹,是另外一个。我不要结婚,一定要去上海。父亲爱我这个最小的儿子,他也没有办法。那么我就直接到上海,到了上海就去找乌始光。我要去日本留学,手续统统办好了。父亲追到上海来,把我追回去。回去之后,我一天到晚不安定。

初创上海美专

高美庆:我想知道您到日本去是想学艺术还是想学什么?

刘海粟:就想学画。那个时候,什么人都要到日本去。孙中山革命也去日本。日本是个小国家,可是它明治维新,吸收了西方先进意识。它原来的文化都是吸收我们中国的,现在接受西洋的东西。尽管康有为变法没有成功,但是影响很大,都接受要学新的东西。中国一次、两次战败,鸦片战争,甲午战争,群众都觉醒了。这对我这个少年产生了很大的影响。被追来之后,我就待在上海,在乍浦路。我欢喜这个地方。

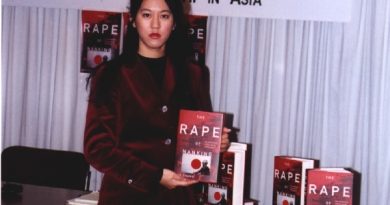

我不是说嘛,第一次吃外国菜就在乍浦路。这里非常幽静,外面是苏州河,不像上海这样喧闹。向晚的渔船灯火明灭,很有诗意。所以我在那个地方租了一栋洋房,办了一所上海图画美术学院,目的是为了自己学画。最初只招了12个学生,就有王济远、徐悲鸿、朱增钧(现在叫朱屺瞻),这些名字都在册子上。怎么教呢?我自己去画水彩画,画素描,不是印的,是写生。最初教学是受日本影响,日本也是学西方的,画立体的。画一块木头,一个杯子,有反光,有影子,是很幼稚的。

后来到苏州河边上去画船,徐悲鸿、朱屺瞻都很起劲。一艘艘船,渔船,我现在还是蛮喜欢的。后来慢慢地过了外白渡桥,经过外白渡桥第一座商店叫别发洋行,还有伊文思、普鲁华,三家都是书店。以前书店都称洋行,因为不仅卖书还卖颜料。有外国侨民住在这儿,日本人也很多。到伊文思去的很多,我在那里看到的第一本就是委拉斯贵支的画册。第一张油画就是临的委拉斯贵支的作品。那么又怎么做油画材料呢?买颜色粉,红的、黄的,各种颜色都有。拿亚麻仁油调和。用普通油漆的方法来调和。后来就到别发洋行买颜色,英国的温莎牛顿颜料,很贵的。画布就自己做。

这些都是从日本书上看来的。最先用卡其布钉在画架上,上层胶水,浆化。我画了铅笔画、素描让他们临摹。我最欢喜徐悲鸿,进步很快!我还喜欢教日文,那时候我还学过点日文。因为要看日文的书所以学点日文。这就是美术学校的最初阶段。以前没有完全的美术学校。过去我常常喜欢到河南路棋盘街,那里有裱花店,朵云轩,历史都很长,常常裱清道人的书法。清道人就是李瑞清,他忠于清朝,后来做了道士,他是第一个办学美术的学校的。他是做官的,叫江苏提学使,兼两江师范监督。他们办了图画手工科,办了三班,教出来一个出名的叫吕凤子,就是他的学生。吕凤子写书法,也画点中国画、水彩画。还有姜丹书,都是这一批学生中的。后来两江优级师范请了李叔同。这个人是有学问的。清道人只能写诗书、中国画。

李叔同能画油画,在日本学的印象派。我看过他的东西,画得很好。他书法也很好,诗词也很好。他还能做戏,在日本演《茶花女》,他饰女角。这些我都有间接的印象,后来都认识了。再后来连康有为都同我很好。这就是我思想的源泉产生的背景。后来学校越办越发达了,学的人也多了。在民国二年,我就在上海张园开个展览会,徐悲鸿是学生有作品展出。那些都是西洋画、水彩画、油画。只有几张国画,不过都是不成熟的,这要老实讲的。这些作品要是现在找到的话都是很可贵的。徐悲鸿还给我画像。

办学理念

高美庆:大概有多少作品?那是很早了,民国二年,学校创办的第二年。

刘海粟:都是我们学校里的,是第一次展览,从前没有公开展览的。这也是中国展览的第一次,是中国第一个展现成绩的公开展览。人家开始骂了,因为他们没有看到过这样的画法。我对各种学派,无论是哪种学派,不同的、相反的,都任其发展。我这个美术学校并不一定是要照我说的办。从前的岭南派高奇峰、高剑父都同我很好的。高剑父同我很好的,我也请他来讲学。后来吕凤子,我请他做教务长。一定要这样子才能办得好学校。文化一定要民主,没有民主文化不能上去。这是非常重要的,要任其自由发展。不过当时中国还是封建思想统治的,兼容,包容是不允许的。实质上我们是维护新文化,发展新思潮。

欧游·柏林

刘海粟:1931年,我在法兰克福。德国请我去讲学,讲“六法”论,讲了有一个月。听众有许多教授、大学生,欢喜东方艺术的。讲完以后要开个问答会,要问“气韵生动”,什么是“气韵”,什么是“生动”。我解释了很多,大气磅礴、气概、浩然之气等等。我讲这段不是要专门解释“六法”。我是想说为什么直到现在我还提倡接受西方的东西,要把西方的东西和中国的东西结合起来。讲完之后,柏林方面知道了,就派人到大使馆去问:“你们有位刘海粟教授在法兰克福讲中国六法论,讲中国画,讲得很好。我们想请他来谈一谈,举行一个中国展览会。”

专门派了一个人来,叫梁龙,德国使馆的参事。一定要请我去,我说讲完了就去。我到柏林以后就开了一个茶会,请了很重要的人。 一个是普鲁士美术学院院长吕贝蒙,一个是东方艺术学会会长佐尔法,还有一个是东方艺术学会副会长,负责这个展览的屈梅尔,还有其他许多人。吕贝蒙已经八十几岁了。他们听了我讲六法论,就很重视与我的谈话,所以就派重要的领导人来与我谈。这些都是很有名的人。佐尔法是专门研究中国的教授,到过云冈石窟,吕贝蒙也到过中国,都是喜欢中国艺术的,都是地位很高的。当时吕贝蒙八十三岁,佐尔法和屈梅尔都七十几岁了。他一看我只有三十几岁,年纪很轻。很多人介绍我是刘海粟教授。他在报纸上看见我的讲座了。

吕贝蒙大概年纪大了,体态也庞大,所以没有站起来,其他人都站起来欢迎。我那个时候年纪还轻,大概三十五岁吧,还有脾气。我想我有地位,你怎么当我小孩儿?实际上他是泰斗,老资格,差不多是祖父对孙子的态度。我很生气。坐下来第一句话他就说:“你讲得很好,我们在报纸上看到了。你们中国艺术好。我到过中国,云冈龙门的雕刻很好。画家有唐代的王维、李思训,宋代的米芾、米友仁。”他讲了很多名画家,“李公麟,很好嘛。”

“听说你还到法国研究油画。问题来了,你们这样好的传统的画,你为什么还要到我们这里来研究欧洲的东西呢?”我说:“对!王维、吴道子、李思训都很好,是唐代代表性的画家。米芾、苏东坡、李公麟是宋代,都是好的,都有新的创作。可是时代不同了,你为什么到我们中国去呢?现在我们海通了,以前是不通啊,现在是文化要交流。我来看西洋东西,我也研究中国的东西,接受西洋的东西来创作我们现在需要的新中国的东西。旧的基础我很重视,我很佩服王维,佩服李思训,佩服吴道子,我要研究,他们是那个时代的,我不能照他们一样。唐宋元明都有好的,都有时代性。民族的艺术代表民族,同时表明一个时代的特性。我们生活在现在。这是最重要的,我要来研究你们的东西,研究古代的东西,创作出现在我们需要的新艺术。”他说了很多,于是就与我握手。他说:“你做得到吗?”我说:“我一定这样做。我做不到,我的下一代还是要这样做。”

他说对,艺术就是这样发展的。他考我说:“你喜欢欧洲的画、欧洲的艺术吗?”我说我欢喜。我到希腊去过,我欢喜菲狄亚斯,希腊的巴特农。雕塑家虽然很多,但杰出的人才不多的。从菲迪亚斯下来就到文艺复兴,最喜欢米开朗琪罗。直到19世纪我喜欢奥古斯特·罗丹。他说:“你们中国雕刻也好啊,龙门云冈,但区别在什么地方呢?”他在考我。

我说:“希腊雕刻喜怒哀乐的表情不仅在脸上表现,而且手上也表现了,有血有肉。我很喜欢维纳斯,两个手臂不装上去很好。冰冷的大理石看上去是温暖。”他说:“中国的呢?”我说:“中国雕刻完全不同,我爱中国雕刻,云冈我老早就去了,住了三个月。那个时候交通不便。龙门也去了。我家里藏了许多佛像。旧时代他们不懂,敲下来卖给外国。我看到了,就买下了,留下了。我家里藏了很多佛像。我说中国的雕刻好极了。它更高,与中国文化分不开的,它是冥想的,多方面感情。倘若一个佛像摆在这里,今天我是喜悦的,我看了半天它也同情我的。我今天忧虑,它也同情我的,是多方面的感情。欧洲的雕塑喜怒哀乐,只是一方面的感情。我说冥想的,与中国的哲学思想完全相符的。中国淡墨山水,墨分五色,比许多颜色还要多。中国画没有笔墨的地方还有笔墨,没有画到的地方还有画意。”他听了高兴了。

他起先以为我年轻不懂,他说对,你懂!我说:“我要接受你们西方的东西,与我们中国的东西结合起来,我要创作出一个新兴的艺术,我一定要讲座,这是我的任务。”大家谈得很投机。可是德国人的脾气你知道,讲得很好,他再反问我。他说:“日本现在有展览会在柏林,是很大规模的展览会,你看了没有?”我说:“没有,我没有看。日本的画学中国,从唐人画到南画,可是没有中国人的气质。”

日本的代表团来了一个教授小室翠云。我说我朋友认识的。他说日本人能当场画,15分钟,半个钟头可以当场画一张,当场表演。我说这个是中国去的。他说:“你能吗?”我说我能,不单是我能,中国画家都能,我说这是即席挥毫。他说:“你说得很对。”当时有个叫俞大维的,在美国留学很聪明,后来在德国做军事代表处的主任。他的岳父是陈散原,中国的大诗人。俞大维懂的,他说:“你当场画。”还有一位我的学生叫滕固。他们都是懂的。俞大维说:“我们家里有纸”,他随手去拿了纸和笔。在使馆里,他说:“你当场画一张给他们看。”

我就当场画了两张画,画了一张《松鹰图》,很快的。又画了一张《水墨山水》。德国人很佩服,当时就定了第二天在国家美术院请茶会。他们请茶会,尊重我,让我讲话。第二天又画了一张画,还签了约定1934年在柏林开个中国现代画展览会,请刘教授来组织。那么我就签了。签了以后,当时的中国大使蒋作宾,这个人还是很懂事的。

参事叫谭伯羽,谭延闿的儿子,说:“没有得到中国政府的同意,你怎么好同他们订协定?”我说:“一定可以。为什么呢?我在外面赤手空拳。一个小孩子在外面做得好,大家都皆大欢喜,知道要发扬中国文化。回去被父母打两个耳光,是不会发生这种事情的。”其实蔡元培同我很好,我知道这件事情他一定会支持的。蔡元培是很有地位的,所以我大胆地签。回到巴黎,一个很有地位的人替我在克莱蒙画室开了个人展览会,很成功。

展览会上,许多法国人都买了我的许多油画。政府买了一张画《卢森堡之雪》,买了放在国家博物馆。他们买了一张外国人的画放在博物馆不是一件平常的事,不是讲交情和私人感情的。这是对你的肯定。一个叫路易·赖鲁阿的法兰西研究员,他写一篇文章,前言,介绍文章,题目就叫《中国文艺复兴大师刘海粟》。所以回到中国叫我“大师,大师”就是这个根据。

他写得很好,他也懂得六法。他说:“刘海粟的油画里有中国的画意,还有中国的书法,篆书在里面。他吸收了从米开朗琪罗到印象派,后印象派塞尚的东西,也有中国自己的东西。他不但是中国的文艺复兴的大师,就算是欧洲西洋大师中也位于前列。”后来由傅雷翻译。这不是我随便想的,都是有证据的东西。还有博物馆买我的东西。

签好协定回国,南京政府教育部部长朱家骅要给我开展览会。我说就不要开了。后来上海给我开了一个欧洲归国的展览会。有一位叫曾今可的文学家,同巴金也认识的,他写了徐悲鸿也是刘海粟的学生这样一句话。徐悲鸿拿这句话做题目写了一篇文章到报馆去登,报馆不登。他就登了一个广告,说他年轻无知,到上海上当受骗,进了一个野鸡学校。我看了,也火了,也写了一篇文章。当时这件事情我还是没有修养,蔡元培和陆费逵劝我不要理他:‘你现在大家都知道,你一理他群众就不分了。’我睡不着觉,那个时候还没有涵养,生气。我还是登报骂。这样一登,外国也知道了刘海粟、徐悲鸿。一直到现在还是有派别之争。”